“Os Monólogos da Vagina”, obra de Eve Ensler, estreada em Nova York em 1996, começou de maneira modesta num pequeno teatro e acabou atraindo a atenção internacional. Podemos começar nosso percurso lá naquele teatro, pois o importante não é a obra em si, mas as conexões que ela estabelece com artistas precursores da ideia da vagina como um lugar de poder, e Carolee Scheneeman, com o seu “Interior Scroll” de 1975, deveria ser considerada a mãe das ideias de Ensler. Scheneeman sobe numa mesa e retira um papel da própria vagina, um papel que contém um texto, é lá onde ela deposita o poder, na palavra escrita, que possui uma carga simbólica desmedida; trata-se da possibilidade de gerar conhecimento, guardar experiências, testemunhos, dar longevidade às ideias.

Se me dou ao trabalho de regressar aos meus anos de colégio posso recordar diversos momentos nos quais escutei meus professores fazendo referência ao erudito, aquela figura que porta conhecimento, e que por meio dele alcança um lugar de destaque nas esferas de poder, e sem vacilar nem um segundo posso constatar que todos esses eruditos tinham rosto de homem, pelo menos na cabeça de uma jovem de 14 anos era essa a imagem que se formava. Basta recordar que apesar do que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, fez-se necessário esperar até 1952 para que se adotasse uma Convenção sobre os direitos políticos da mulher, para explicitar o direito das mulheres ao voto e o seu acesso a cargos públicos. É estranha essa necessidade de explicitar algo que já está bastante claro no próprio nome, se são direitos universais, não deveria haver lugar para dúvidas.

O poder da palavra escrita é indiscutível, é ali onde recai a responsabilidade de gravar a história, de escolher a história. Reivindicar a palavra é reivindicar todos aqueles momentos nos quais outros falaram por nós, e é isso o que faz Carrie Mae Weems na sua poderosa série de fotografias “From Here I Saw What Happened and I Cried” de 1995-1996. Vários dos retratos colecionados por Weems eram usados como suporte para a cínica teoria de que os africanos eram inferiores, então o que a artista faz é reivindicar a voz desses sujeitos que eram fotografados com desdém, acrescenta palavras sobre a imagem e lhe dá outro nível de sentido; ela é a erudita aqui, é ela quem nomeia e ressignifica.

No texto “O Riso da Medusa” de 1975, Hélène Cixous introduziu a expressão écriture feminine, com a qual incitava as mulheres a reclamar a sua identidade, o seu corpo, a escrever, já que para ela a escritura existia como ferramenta ideal para reivindicar as liberdades que historicamente haviam sido negadas. A união de imagem e texto que tem sido fundamental para muitas artistas poderia ser considerada um exemplo perfeito das propostas de Cixous, a imagem como mostra de identidade e a palavra como mostras de autoridade.

A artista espanhola Esther Ferrer explora com seus trabalhos de performance a parte da identidade, e de maneira especial o seu projeto “Íntimo y Personal” de 1977 conjuga as duas coisas, a identidade na imagem e a autoridade na palavra, já que na performance que é registrada com fotografias existe a ação de colocar palavras no corpo, e o resultado são fotografias que poderiam muito bem ser consideradas autônomas dessa origem como parte de uma ação.

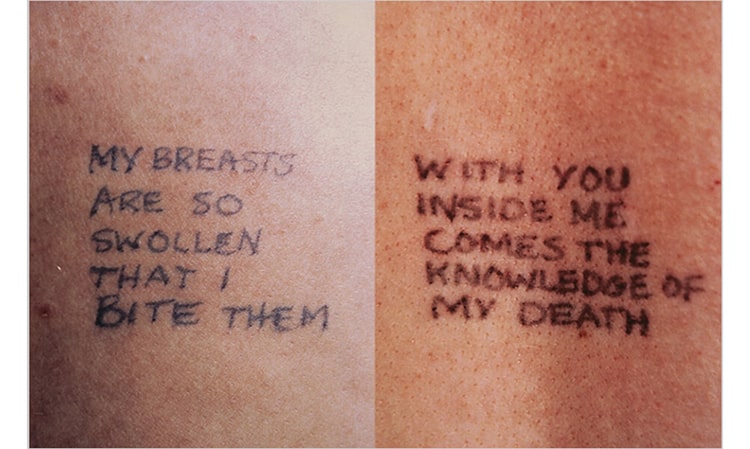

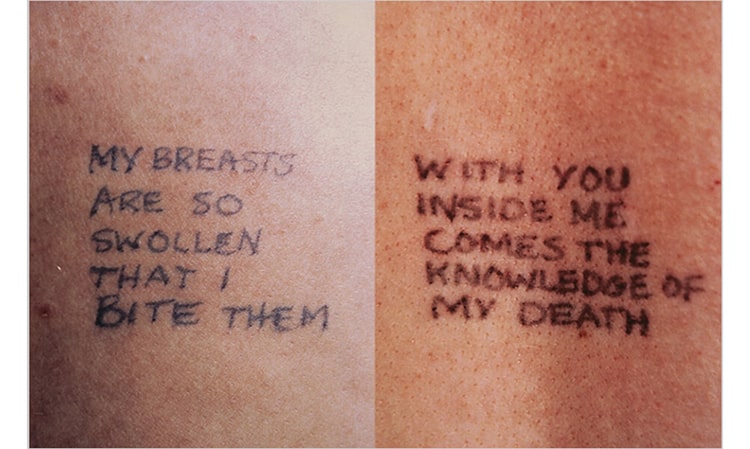

Também podemos considerar a obra de Jenny Holzer, especialmente a sua série “Lustmord” de 1993, que parte dessa palavra alemã que denomina assassinatos com violação. Holzer tem um modus operandi bastante claro, escreve uma série de frases e a partir dessas realiza diferentes ações, como projeções em espaços abertos ou a elaboração de objetos como camisetas estampadas; no caso de “Lustmord”, as frases se dividem em três categorias, as do perpetrador, as da vítima e as do observador. Para esse projeto e de maneira acorde com o tema, Holzer escreve as frases na pele e tira fotografias. O resultado é aterrador, a pele serve de suporte para uma narração fragmentada que nos aproxima a situações desesperantes que a artista imagina a partir de relatos da guerra na Bósnia. As fotografias assumem um rol de documento histórico imaginado, possíveis testemunhos que encontram lugar na superfície viva.

É difícil se aproximar do trabalho de mulheres artistas e não terminar lendo extensas discussões sobre gênero e feminismo, e me atreveria a dizer que talvez essa seja uma motivação para a presença de textos nas obras de muitas delas, talvez tentem nomear suas intenções antes que o público comece a reduzi-las a um gênero e assim a uma intenção limitada a questões femininas. Elas mesmas escrevem o que devem dizer antes que outros o façam por elas, e nisso sobressai o papel autoritário da palavra.

Talvez ninguém exemplifique isso melhor que a mítica Barbara Kruger. A publicidade é o lugar de coisificação por excelência da mulher e é ali onde Kruger toma inspiração; nas suas imagens, o desenho gráfico, a fotografia e o texto produzem resultados que bem poderiam ser considerados pseudo-anúncios publicitários excepcionalmente efetivos. O que gera impacto é o texto, porque as fotografias bem poderiam ser consideradas simples, mas as frases combativas e fortes ressignificam a imagem e a coloca a serviço de Kruger e não dos desejos do consumidor, como se faz na publicidade.

Voltando à jovem que era aos 14 anos, posso assegurar que embora em meu imaginário os rostos da erudição fossem todos masculinos, sempre existiu em mim a convicção que permeia os gestos de mulheres como Jenny Holzer ou Esther Ferrer, e mesmo que as vozes gravadas na história muitas vezes correspondam a caprichosos desejos baseados em uma estrutura patriarcal, existem meios para reclamar vozes perdidas, escrever nossa identidade como convida Hélène Cixous é parte da solução ao esquecimento histórico, usar a tinta, construir imagens e fazer de nossa voz um eco das vozes ocultas.