Una fotografía y tres fotografías

Texto escrito y texto visual a los ojos del lectoespectador.

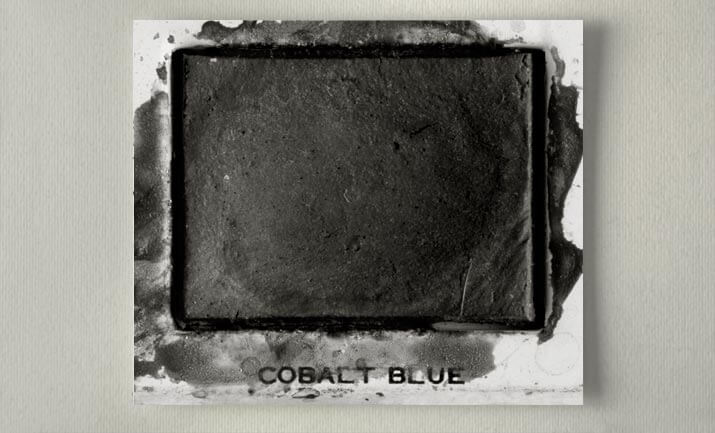

Recuerdo la palabra words fotografiada por Robert Frank.

Todos estamos de acuerdo en que el proverbio chino una imagen vale más que mil palabras es una memez. Alguien me explicó que una traducción más exacta sería que una imagen equivale a 10.000 palabras.

Hay un pequeño matiz en esta segunda versión que no privilegia un lenguaje respecto a otro, sino que más bien describe la capacidad de concentración y evocación de la imagen frente al detenimiento descriptivo de la palabra.

La cultura occidental durante su historia ha oscilado entre su predilección por lo textual o su querencia por lo visual. Nuestra civilización ha estado marcada por el influjo del mundo judeocristiano y la Biblia, por lo que acabó tomando partido por la expresión escrita y por lo que los teóricos han denominado logocentrismo.

El ensayo de Leonard Shlain El alfabeto contra la Diosa lleva el conflicto entre la palabra y la imagen un poco más allá y relaciona el surgimiento de la escritura con el cambio en la posición social de las mujeres y la imposición de las formas jerárquicas y sexistas del patriarcado.

No es mi cometido extenderme en la historia de esta querella que otros han explicado antes y mejor, pero me es necesario detenerme en un aspecto fundamental de este conflicto que aún pervive en la actualidad.

A pesar, de la distinta naturaleza de los dos lenguajes ( textual y visual ), su larga co-existencia en nuestra tradición cultural ha propiciado su equiparación.

Somos capaces de leer e interpretar ( muchas veces de forma ingenua o equivocada ) tanto un texto como una imagen y esta habilidad nos hace olvidar las diferencias de cada una de estas tecnologías de comunicación (y de control).

El contacto constante de palabra e imagen ha hecho que destaquemos sus puntos de unión y desdeñemos todo lo que distancia y separa a los dos ámbitos.

La descripción verbal de un paisaje nunca será equivalente a la fotografía del mismo paisaje y al contrario, la imagen de una urna griega, por bella y verdadera que sea, nunca podrá sustituir el poema de John Keats Oda a una urna griega.

Texto e imagen se complementan pero nunca son intercambiables. Nunca transmiten exactamente el mismo significado.

Desde su aparición, la fotografía ha tenido un papel secundario respecto a la literatura, casi siempre, un papel servil en relación a la palabra.

La fotografía era un buen medio para ilustrar el texto y muchos escritores recurrieron a su uso para documentar sus descripciones. La fotografía era la firma notarial que otorgaba veracidad a sus trabajos.

Esta tradicional interacción entre palabra e imagen que relaciona el carácter subjetivo del texto y el supuesto carácter objetivo de la fotografía se mantiene en la actualidad.

El lenguaje fotoperiodístico está muerto porque los editores gráficos de los principales medios de prensa aún se mueven según los parámetros de esta lógica caduca. Las fotografías por buenas que sean acaban convertidas en el ripio malo de un buen poema.

En la mayoría de interacciones entre texto y fotografía resuena una cacofonía inútil. Basta con fijarse en el diseño de las portadas de la mayoría de las novelas. Ejemplo: Título, Nubes que pasan; en la cubierta la fotografía de un cielo sereno con nubes inmóviles.

Hoy en día tenemos claro que las fotografías nunca han sido objetivas y que con respecto al lenguaje tienen un significado muy débil. Las fotografías siempre necesitan de la palabra para ser interpretadas y explicadas.

Recuerdo que no siempre aprecié la obra de Sophie Calle. Consideraba que era una pésima escritora y una fotógrafa deplorable. Supongo que los árboles no me dejaban ver el bosque. Ahora entiendo que la suma de las partes no hacen el todo. O sí.

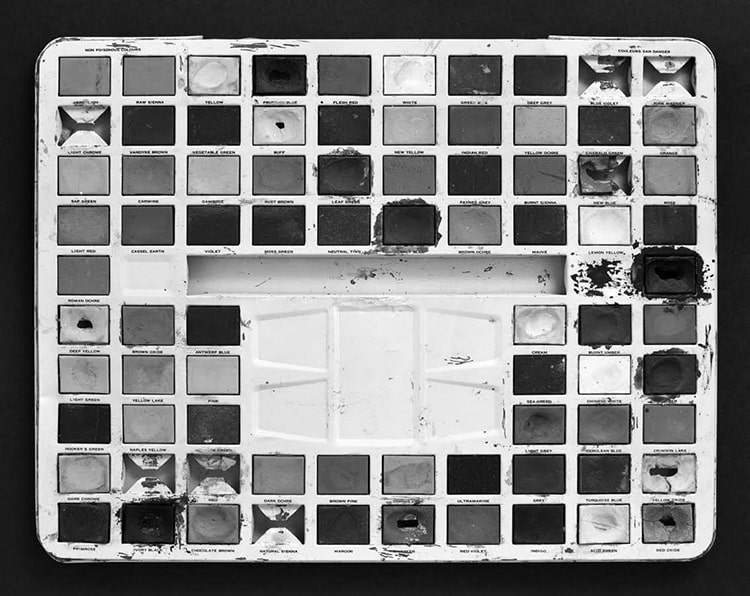

Es desde el mundo del arte conceptual , especialmente, el que algún crítico ha denominado lingüístico-tautológico, donde mejor se evidencian las tensiones de esta extraña relación entre palabra y fotografía. Joseph Kosuth con su instalación Una y tres sillas (1965) reflexiona desde tres perspectivas distintas sobre nuestro acercamiento a la realidad. Mediante la presentación de un objeto (la silla), su representación (la fotografía de la misma silla), y el texto escrito (donde se puede leer la palabra que designa al objeto y su definición) distingue este triple código (referente, representación visual y lenguaje).

Me gustan las denominaciones de texto escrito y texto visual porque remarcan que ambos lenguajes deben ser leídos e interpretados por un lector o, siguiendo la terminología de Vicente Luis Mora en su ensayo titulado de la misma forma, por un lectoespectador .

Si dos fotografías que se presentan juntas acaban contaminándose entre sí, acuñando una tercera imagen en la mente del espectador, cuando la palabra y la fotografía trabajan a la par, en una auténtica colaboración, crean un producto expresivo nuevo.

Al unirse los dos medios expresivos se produce una afectación mutua que genera un tercer discurso foto-textual.

En el espléndido libro de Alberto Prieto Imagen fotográfica y textualidad podemos leer, en su apartado dedicado a los foto-textos del escritor y fotógrafo Wright Morris: “La visión empieza y termina en la cabeza, y no en la cámara, ni en la realidad, ni en el texto, que son simple mediadores. La alquimia interior es la que crea la realidad”.

Recuerdo que, en un momento dado, fue moderno y vanguardista que los escritores intercalasen fotos de mierda entre sus textos.

Volviendo al libro El lectoespectador de Vicente Luis Mora es interesante remarcar que desde lo literario apunta ideas y reflexiones que se están produciendo también en los ámbitos fotográficos. Sobre todo en lo que se refiere a la órbita post-fotográfica de Joan Fontcuberta.

La línea central de la argumentación de Mora es que : “vivimos en un tiempo nuevo que requiere ser pensado de nuevo y donde los escritores buscan nuevas formas de entroncar lo literario con lo tecnológico, y lo hallan dentro de un nuevo tiempo y un nuevo estilo (o género) denominado pangeico”.

Las obras literarias de esta Era Pangeica tienen un fuerte componente visual y en ella el concepto tradicional de libro ha quedado obsoleto.

“Para muchos escritores la página se ha convertido en una pantalla diseñable” . La obra no se limita al texto sino que el diseño y las imágenes tienen la misma importancia. La extendida creencia de que texto e imagen se oponían ha quedado olvidada . No hay artes puramente visuales o verbales, los medios son híbridos. Las narrativas son transmediáticas y la poesía ya no se lee, se visualiza.

El libro pangeico se convierte en una exposición por lo que el concepto de lector ya no es suficiente( de aquí el advenimiento del lectoespectador) y , en consecuencia, al escritor ya no le basta con escribir.

El epítome de esta nueva sensibilidad es la obra de Danielewski House of leaves que según el crítico y escritor Juan Francisco Ferré en su libro Mímesis y simulacro es : “un ejemplo reciente y portentoso de cruce entre la metaliteratura y la narrativa de la imagen, de inmersión en el mundo de la imagen y de la generación de un simulacro literario y audiovisual absoluto”.

Recordemos las tesis de Fontcuberta donde dentro del nuevo orden conceptual post-fotográfico, marcado por el uso de las nuevas tecnologías y conceptos como deslizamiento (Lipovetsky) o liquidez ( Bauman), al fotógrafo ya no le basta con hacer fotos, incluso ya no es importante que sea el autor de las mismas, como deja claro en su último ensayo La Furia de las imágenes:

“hoy nos damos cuenta que lo importante no es quién pulsa el obturador de la cámara, sino quién hace el resto: quién pone el concepto y gestiona la vida de la imagen”.

Recuerdo que un día empezamos a decir fotolibro en lugar de libro de fotos.

Los debates teóricos son muy interesantes pero no me gustaría concluir este apresurado artículo sin antes citar tres felices ejemplos de esta práctica foto-textual en la reciente fotografía española centrada en el soporte libro.

En todas la cosas del mundo Ricky Dávila intercala un amplio cuerpo de fotografías en blanco y negro que desvelan un mundo personal e íntimo con poemas de propia creación. Los poemas se presentan fotografiados como un signo visual más, texturados con capas de cinta adhesiva y anotaciones manuscritas. Funcionan como texto literario y como texto visual.

Otro bello ejemplo de esta práctica es el conmovedor L’inassolible de Roger Guaus donde tensiona los auténticos límites del diario personal utilizando el archivo de su álbum familiar y un texto que su padre le dejó escrito, Reflexiones de un padre de cincuenta años.

En Okuhe de Daniel S. Álvarez, con un fuerte influjo del diario fotográfico practicado en los años 70 en Japón, introduce pequeños textos escritos en japonés a veces sobre la misma fotografía o como margen textual que ordena las secuencias internas del libro.

Los trazos de los kanji y la escritura hiragana amplían la dicotomía significado/ significante de la palabra ( Saussure) a los ojos del lectoespectador occidental.

La palabra se reduce a lo puramente visual, a la parte gráfica del significante que aparece sin ninguna evidencia de contenido fónico. El significado solo se alcanza en un lectura externa al propio texto cuando se busca la traducción de lo escrito. En autor tiene la delicadeza de insertar un pliego con la traducción de sus textos.

Recuerdo al fotógrafo Juan Valbuena explicarme la existencia de un libro intitulado The Lost pictures donde su autor, Alexander Honory, describe las fotos que nunca llegó a hacer. Algunas de esas fotos son tan bonitas que parecen haikus.

[1]