Mi fotografía en la intimidad: amar y desaparecer

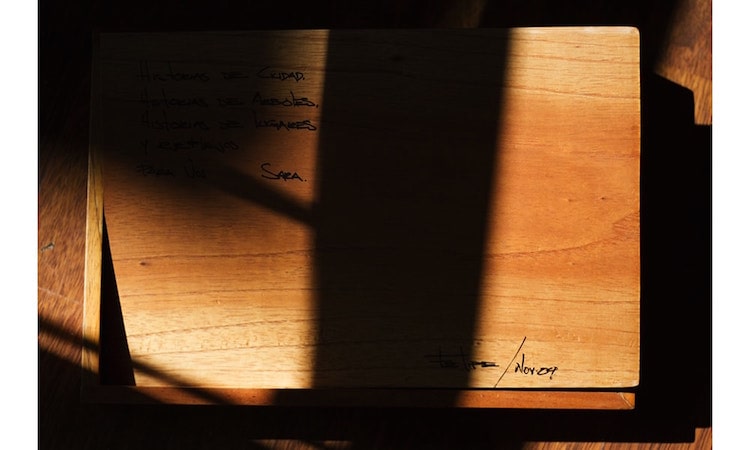

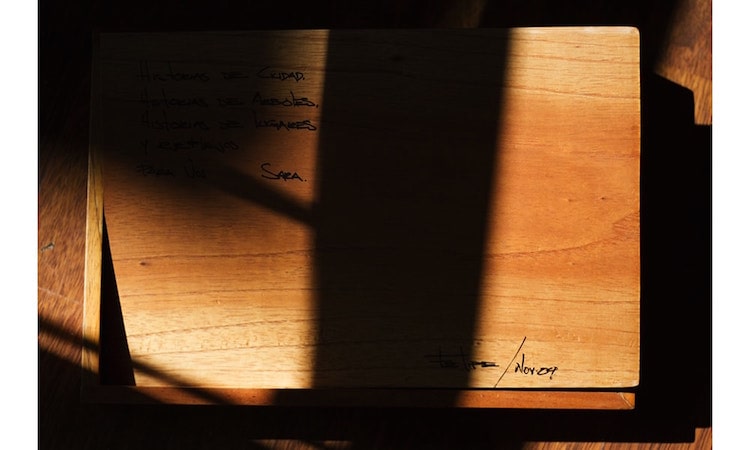

Cuando tenía 18 años recibí una caja de madera hecha a mano, en su interior fotografías y un escrito, el regalo apareció una tarde en mi casa, llegaba luego de terminar mi relación con quien sería mi primer amor. Revelaciones tardías habían nublado los días amorosos, el resentimiento se volvió violento cuando decidí deshacerme de los recuerdos al romper las fotografías, una por una.

La caja la conservo pero ahora está desnuda de valor simbólico, aunque en su interior se conservan las palabras escritas en la madera, el acto de destruir las fotografías fue un reclamo tan intenso que restableció cualquier recuerdo, ahora todos me pertenecen, cualquier intento ajeno de organizarlos se perdió cuando borré todas las imágenes. A veces me he preguntado si en el futuro lamentaré romperlas, pero siento que es más valioso el carácter simbólico del gesto. Mi elección destructiva tiene el mismo valor que la elección de guardar una foto en la cartera, como lo hace mi madre, ella guarda una foto de mi hermano y una mía, lo que hace trascender a las fotos es el acto de resguardarlas y poseerlas, así como en mi caso, lo que hace trascendental al recuerdo es su destrucción.

Tengo fotografías en mi habitación, no me atrevo a guardarlas en mi cartera, tienen un poder extraordinario de conjurar sentimientos, por eso deben estar dentro del espacio íntimo. Mis temores personales hacen eco en mi relación con las fotografías, temo perder partes de mí, temo entregar partes que son imposibles de descifrar, quedar en manos del otro hace que la vulnerabilidad se vuelva insoportable. La seguridad de tener cada una en su lugar es parte de mi devoción a quienes aparecen en ellas.

Hace un tiempo entregué una fotografía a un ser amado. Era una copia única de un autorretrato, la puse en sus manos como si entregara una parte de mí, una promesa y una declaración de amor. La foto a blanco y negro se escondía entre libros, estaba ausente de las paredes, ausente a las miradas. Como reclamo de ese regalo, hice retratos suyos, todos robados, fotografías que comparten los mismos problemas, la timidez tonta de una enamorada que olvida enfocar y se asusta ante las miradas, la falta de claridad relata más de lo que podría lograr una crónica detallada de la relación.

Quizá sea un proceso azaroso, el que hace que las fotografías correspondan con las emociones. Los retratos que me hizo un chico al que quise cuando tenía 20 años son tan claros y cálidos como los recuerdos, mientras que las fotografías que tomé durante una relación larga y trascendental, comparten una belleza que se desliza entre la oscuridad, el ambiente es tétrico y melancólico. Al final todo es producto de las elecciones que acompañaron el momento fotográfico, y en mi caso siempre son emotivas antes que racionales.

Regreso a una noche a través del momento fotográfico, visito el espacio, leo mis pensamientos, la progresión de los sentimientos, pero nunca podré narrar en una imagen la verdad profunda, esa vulnerable intimidad que sucede al otro lado de la lente.

La música a alto volumen, una caja de vino tinto está en el suelo, yo estoy en el suelo, él está en el suelo, sacudimos la cabeza y pasamos de canción a canción con ansiedad, cada parte del cuerpo se llena de ruido, mi cámara está a mi lado, no me atrevo a usarla, algo me dice que cualquier intento se quedará corto.

Nos tomamos las manos, existimos en ese espacio con terrible intensidad. La duda regresa y doy el salto, tomo la cámara, tomo unas fotos.